Die Entwicklung des Nationalbewusstseins

Das österreichische Nationalbewusstsein war in der Zweiten Republik lange keine Selbstverständlichkeit. Schon vor der Ersten Republik sahen sich rechte wie linke Bewegungen als Teil einer deutschen Nation. Der Glaube an eine eigenständige österreichische Nation entwickelte sich auch nach 1945 nur langsam.

Im Parlament war der Deutschnationalismus vor allem in der FPÖ verankert und ist dort bis heute eine starke Strömung, oft getragen von Burschenschaften, für die Deutschnationalismus prägend ist. Jörg Haider bezeichnete die österreichische Nation sogar als „ideologische Missgeburt“.

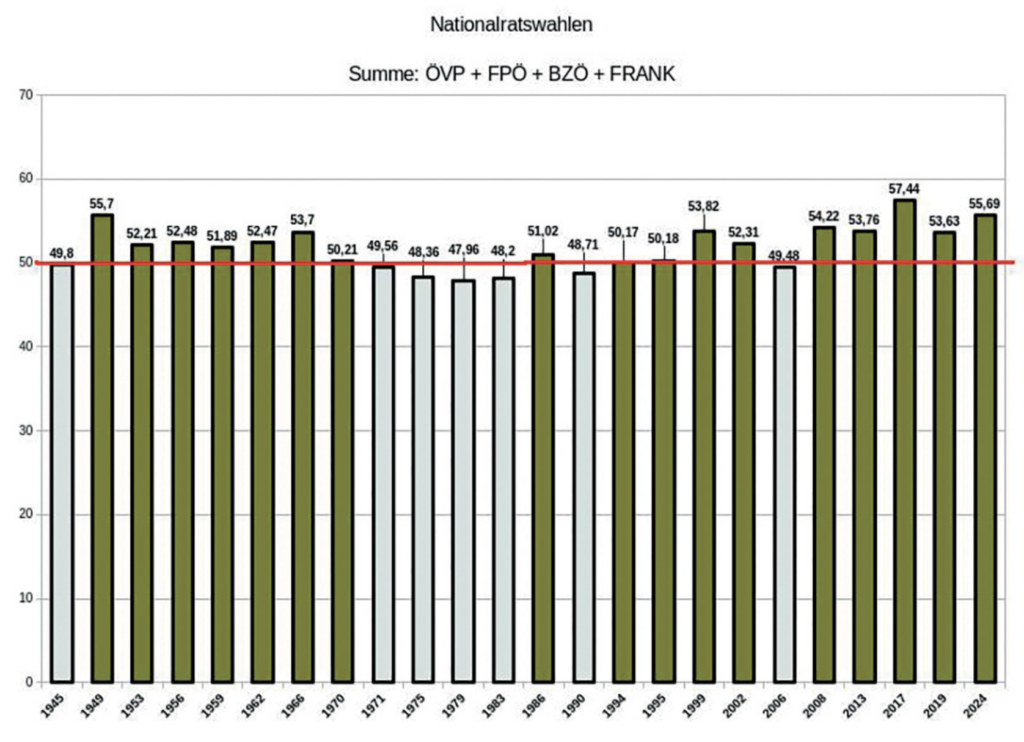

Rechts war Österreich schon immer!

Ein Blick auf die Wahlergebnisse seit 1945 zeigt, dass es fast immer eine Mehrheit von ÖVP und FPÖ (oder deren Ablegern wie dem BZÖ) gab.

Heute hat sich dieses Kräfteverhältnis jedoch zugunsten der FPÖ verschoben, die als rechtsextreme und stark deutschnationale Partei gilt. Gleichzeitig hat sich auch das linke Lager verändert: Lange Zeit dominierte die SPÖ (anfangs auch die KPÖ), später kamen die Grünen als links-liberale Kraft hinzu. Heute gibt es abseits von FPÖ und ÖVP mit den Neos auch eine starke neoliberale Kraft im Parlament.

Der Einfluss des Neoliberalismus

Mit dem Aufschwung des Neoliberalismus haben auch viele linke Parteien neoliberale Positionen übernommen. Obwohl Neoliberalismus und Gesellschaftsliberalismus oft zusammen auftreten, stärkt der Neoliberalismus tatsächlich den Nationalismus – etwa in Form von Standortnationalismus.

Der Neoliberalismus und sein neuer Nationalismus

Der deutsche Politwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge etablierte den Begriff des „Standortnationalismus“ als eine neue Form des Nationalismus. Laut Butterwegge beschreibt dieser Begriff eine Ideologie, die nationale Identität und Wettbewerbsgedanken miteinander verknüpft. Dabei wird die wirtschaftliche Stärke des eigenen Landes als Maßstab für nationale Überlegenheit gesehen.

Der Standortnationalismus basiert auf der Vorstellung, dass der eigene „Standort“ – also die nationale Wirtschaft – anderen überlegen ist, weil die Bevölkerung als besonders leistungsfähig und tüchtig wahrgenommen wird. Dieser Nationalismus dient als Rechtfertigung, um Maßnahmen zu ergreifen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern sollen.

Gefahren für Gesellschaft und Demokratie

Butterwegge warnt vor den Gefahren, die der Standortnationalismus für die Gesellschaft und die Demokratie mit sich bringt. In seinen Augen ist dieser neue Nationalismus eine Folge neoliberaler Denkweisen, die den Wettbewerbsgedanken in alle Bereiche des Lebens tragen und soziale Sicherheit zunehmend als Hindernis für wirtschaftliche Effizienz sehen. So führt der Standortnationalismus zur „Reindividualisierung“ sozialer Risiken, was bedeutet, dass soziale Sicherungen immer mehr privatisiert und als individuelle Verantwortung betrachtet werden.

Außerdem sieht Butterwegge die Demokratie selbst in Gefahr: Der Neoliberalismus, der hinter dem Standortnationalismus steht, fördert die Entpolitisierung von Entscheidungen. Da der Markt zunehmend die Richtlinien vorgibt, wird der Raum für politische Mitbestimmung kleiner. Die Macht verschiebt sich zugunsten wirtschaftlicher Akteure, während demokratische Prozesse an Bedeutung verlieren. Butterwegge befürchtet, dass dieser Trend die sozialen Ungleichheiten weiter verschärft und langfristig eine solidarische Gesellschaft untergräbt.