Liest man den Abschnitt zur inneren Sicherheit im Regierungsprogramm, dann beschleicht einen ein Gefühl von Déjà-vu. Mehr Kameras. Mehr Datenspeicherung. Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation. Vorratsdaten. Alles Begriffe, die seit Jahren immer wieder auftauchen – und immer mit demselben Argument: Sicherheit. Das Problem ist nur, dass die Praxis längst gezeigt hat, wie trügerisch diese Versprechen sind. Solche Maßnahmen helfen kaum dabei, echte Gefahren zu verhindern – sie verlagern den Fokus von Prävention zu Überwachung. Das Signal dahinter: Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Die Konsequenz? Nicht nur Geflüchtete oder sogenannte „Risikogruppen“ werden erfasst – sondern wir alle. Die Schwelle, ab der man auffällig wird, sinkt. Wer sich politisch engagiert, demonstriert, öffentlich Kritik übt, kann schnell im Raster auftauchen. Und auch wenn es formal rechtsstaatlich bleibt: Das Gefühl, unter Beobachtung zu stehen, verändert das Verhalten. Man wird vorsichtiger. Vielleicht leiser.

Die schwindende Unschuldsvermutung

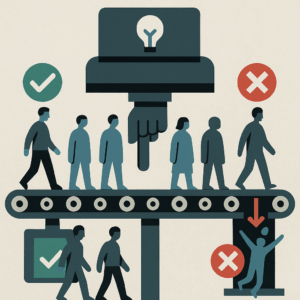

Die klassische Unschuldsvermutung verliert in diesem Denken an Bedeutung. Wer auffällt, wird beobachtet. Wer protestiert, registriert. Wer sich nicht fügt, überwacht. Das ist kein Sicherheitsstaat mehr – das ist ein autoritärer Reflex, der sich demokratisch tarnt. Zivilgesellschaft? Ausgeblendet. Was auffällt – und vielleicht auch irritiert: Von zivilgesellschaftlichem Engagement ist im ganzen Programm kaum die Rede. Keine Spur von ehrenamtlicher Integrationsarbeit, von NGOs, die beraten, begleiten, übersetzen. Auch nicht von jenen Initiativen, die sich mit viel Energie gegen Rassismus und strukturelle Ausgrenzung stemmen. Man könnte fast meinen, sie existieren nicht – oder sie sollen in dieser politischen Erzählung lieber nicht vorkommen. Vielleicht ist das kein Zufall. Das Bild, das die Koalition hier zeichnet, ist eines von Ordnung und Steuerung. Es gibt die, die ankommen – und die, die entscheiden, ob das in Ordnung ist. Wer nicht ins Schema passt, wird reguliert. Wer sich einmischt, stört den Ablauf. Gerade im Asylbereich ist das mehr als ein Schönheitsfehler. In der Praxis sind es oft gerade die zivilen Initiativen, die Integration überhaupt möglich machen – nicht die Behörde, nicht die Datenbank. Ohne Sprachkurse in Nachbarschaftszentren, ohne freiwillige Rechtsberatung, ohne Menschen, die sich einfach kümmern, geht es schlicht nicht. Das müsste man wissen. Und wenn man es weiß, und es trotzdem weglässt – dann ist das ein Statement.

Autoritäres Fundament

Die große Erzählung dieses Regierungsprogramms lautet: Ordnung, Planung, Sicherheit. Aber unter dieser Oberfläche liegt ein anderes Bild: eines Staates, der kontrolliert, abschottet und soziale Rechte nur noch unter Vorbehalt gewährt. Der Begriff Menschenwürde kommt nicht vor. Und das ist bezeichnend. Was fehlt, ist ein Verständnis von Gesellschaft, das Vielfalt nicht als Risiko begreift, sondern als Realität. Was fehlt, ist eine Vorstellung davon, wie Freiheit, Schutz und Teilhabe für alle möglich werden – unabhängig von Pass, Herkunft oder Status. Und was fehlt, ist der Mut, Grundrechte nicht nur zu verwalten, sondern zu verteidigen.