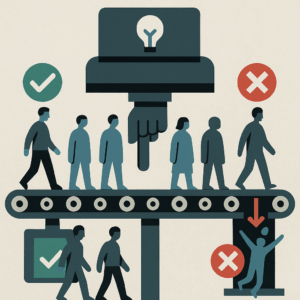

In einer sich immer schneller verändernden Welt scheinen Fortschritt und Wachstum die höchsten Güter zu sein. Solidarität gilt als zweitrangig. Ob wirtschaftlich, technologisch oder gesellschaftlich – Bewegung allein ist schon Verbesserung. Doch was passiert, wenn Fortschritt zur Ideologie wird, die automatisch als wünschenswert gilt, unabhängig von ihren Methoden oder Folgen?

Fortschrittsglaube als Einbahnstraße

Schon die italienischen Futuristen vor dem Ersten Weltkrieg feierten Maschinen, Geschwindigkeit und Krieg als reinigende Kräfte. Ihre Technikbegeisterung war eng verknüpft mit autoritären und nationalistischen Idealen. Viele von ihnen wurden später zu Unterstützern des Faschismus. Technik wurde vom Werkzeug der Befreiung zum Mittel der Kontrolle, Unterwerfung und letztlich der Vernichtung.

Viele moderne, futuristische Denkrichtungen – etwa der Akzelerationismus – sehen den Kapitalismus mit seinem Wachstumsdogma als unausweichlich. Ihre Lösung: ihn nicht bekämpfen, sondern beschleunigen, bis er sich selbst überwindet. Diese Haltung versteht Fortschritt nur auf einer einzigen Achse: schneller, effizienter, technologischer. Alternative Wege, kritische Reflexion oder soziale Werte werden dabei ausgeblendet oder sogar bekämpft.

Ein weiteres Beispiel ist der Ökomodernismus, der verspricht, den Klimawandel durch radikale Technologieoffenheit zu lösen. Statt gesellschaftlicher Transformation setzt er auf technische Innovationen. Dabei wird oft übersehen, dass Technologien nicht neutral sind: Sie können bestehende Machtverhältnisse zementieren, ökologische Risiken verschärfen und demokratische Prozesse untergraben – besonders wenn sie ohne breite gesellschaftliche Debatte und Kontrolle eingeführt werden.

In all diesen Beispielen wird politische Verantwortung der Machbarkeit untergeordnet. Solidarität, soziale oder ökologische Gerechtigkeit und kulturelle Vielfalt werden ausgeblendet.

Materieller Wohlstand ersetzt keine Gemeinschaft

Der Glaube, dass Fortschritt immer zu Wachstum und Wohlstand führt und Konsum automatisch zu sozialer Stabilität, greift zu kurz. Innovationen können ökonomische Sicherheit bringen und Spannungen lindern, doch sie schaffen aus sich heraus keine funktionierende Gemeinschaft. In Ländern mit materieller Fülle zeigen sich trotzdem gesellschaftliche Spaltung und Radikalisierung. Umgekehrt sind Gemeinschaften oft trotz materieller Armut höchst solidarisch – getragen von gegenseitiger Hilfe, kultureller Verbundenheit und gemeinsamen Werten.

Solidarität entsteht durch Teilhabe und das Vertrauen, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Technik und Wohlstand können dabei unterstützen – aber sie ersetzen nicht die Grundlagen einer demokratischen, empathischen Gesellschaft.

Woran messen wir „guten“ Fortschritt?

Technikgläubigkeit als Wegbereiter autoritärer Systeme

Aktuell erleben wir weltweit eine neue Welle der Technikgläubigkeit gepaart mit gesellschaftlicher Spaltung: KI, Überwachung und automatisierte Entscheidungsprozesse sollen als Allheilmittel Effizienz und die ersehnte Sicherheit bringen. Doch Algorithmen sind eben nicht neutral. Unkontrolliert bieten sie einen perfekten Nährboden für autoritäre Tendenzen und noch mehr gesellschaftlichen Zerfall.

Was Gesellschaften wirklich brauchen

Fortschritt darf kein Selbstzweck sein. Technik muss als Werkzeug verstanden werden – nicht als Ersatz für politische Verantwortung. Und Wohlstand muss als Grundlage für ein sinnerfülltes Leben dienen – nicht als Ersatz für Sinn selbst.

Gesellschaften brauchen:

- Bildung statt nur Ausbildung

- Medienkompetenz statt bloßem Konsum

- demokratische Teilhabe statt technokratischer Steuerung

- kulturelle Räume für Ausdruck und Reflexion

Nur so kann eine solidarische Gesellschaft bestehen, die nicht blind Fortschritt und Wachstum folgt, sondern bewusst entscheidet, welche Zukunft sie will – und wie sie dorthin gelangt.

Ich war IT-Mitarbeiter an der Uni Salzburg. Mehr als 20 Jahre wurden meine E-Aktivitaeten manipuliert. Wenn ich mich beschwerte, hiess es: „da kann man nichts machen“. Ich wurde gekuendigt.