Mit dem Jahr 1946 wurde die Entnazifizierung von Österreich selbst und auf Grundlage des Verbotsgesetzes, des Wirtschaftssäuberungsgesetzes und des Kriegsverbrechergesetzes begonnen. Bereits hier ergaben sich Schwierigkeiten: Viele Nationalsozialist:innen – insbesondere sogenannte Mitläufer:innen – rechtfertigten ihr Handeln mit „Pflichterfüllung“ und „Befehlsnotstand“ und fühlten sich als Opfer ungerecht behandelt. Gleichzeitig setzte sich der Mythos durch, Österreich sei das „erste Opfer“ der nationalsozialistischen Expansion gewesen.

Diese Annahme stützte sich auf die Moskauer Deklaration von 1943, in der die Alliierten erklärten, der „Anschluss“, der Österreich 1938 von Hitler-Deutschland aufgezwungen worden sei, sei null und nichtig. Häufig wurde ein wesentlicher Punkt der Erklärung ignoriert:

„Jedoch wird Österreich darauf aufmerksam gemacht, dass es für die Beteiligung am Kriege auf Seiten Hitlerdeutschlands Verantwortung trägt, der es nicht entgehen kann, und dass bei der endgültigen Regelung unvermeidlich sein eigener Beitrag berücksichtigt werden wird.“

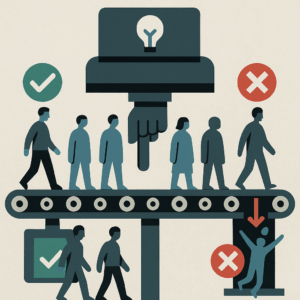

Reintegration

Nach dieser kurzen antifaschistischen Phase kam es zu einem Sinneswandel. Mit Beginn des Kalten Krieges trat Antikommunismus an die Stelle des Antifaschismus. Der Historiker Wolfgang Neugebauer schrieb:

„Der antifaschistische Geist von 1945 flaute bald ab. Der Kalte Krieg zwischen Ost und West beendete die Anti-Hitler-Koalition, und Nationalsozialisten, die sich als Vorkämpfer gegen den Bolschewismus sahen, wurden aufgewertet. Die Entnazifizierung und Strafverfolgung verloren an politischer Bedeutung. In Österreich begann ein Wettlauf aller Parteien um die früheren Nationalsozialisten als Wähler und Parteimitglieder.“

Der Opfermythos ermöglichte es, alle gesellschaftlichen Gruppen als Opfer zu definieren: Opfer der Februarkämpfe 1934, Opfer des Ständestaates, Opfer des NS-Regimes, Opfer des Krieges und selbst die „Entnazifizierten“ wurden zu Opfern stilisiert. So konnte fast jede Person in der Nachkriegsgesellschaft sich als Opfer fühlen.

Mit der Nationalratswahl von 1949 war die gesellschaftliche Reintegration der Nationalsozialist:innen weitgehend vollzogen. Die Entnazifizierung sah so aus, dass zum Beispiel NSDAP-Mitglieder als „Mindertbelastete“ gewertet wurden und sie wieder in wichtige Positionen gesetzt wurden.

Konsens mit den Nazis

Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus trat zunehmend in den Hintergrund. Wichtige Positionen, auch in den Medien, waren noch immer von ehemaligen Nationalsozialist:innen besetzt. Kritik daran wurde schnell als „Nestbeschmutzung“ verurteilt. Der Opfermythos stärkte die Überzeugung vieler Österreicher:innen, sie hätten nichts Unrechtes getan. Man sah sich als „verführt“ oder „pflichtgetreu“.

Unbeachtet blieb dabei, dass viele Österreicher:innen Hitler begeistert zujubelten, von Arisierungen profitierten und überproportional an SS, KZ-Wachmannschaften und anderen Verbrechen beteiligt waren. „Opfer“ wurden in der Wahrnehmung die „Heimkehrer“, die Soldaten des NS-Regimes, und die „Vertriebenen“.

Borodajkewycz

1962 geriet erstmals die Verdrängung der österreichischen NS-Verantwortung ins Wanken. Der Professor und ehemalige Nationalsozialist Taras Borodajkewycz galt als „Mindestbelasteter“. Aufgrund seiner Freundschaft mit dem ÖVP-Unterrichtsminister Heinrich Dimmel wurde er als Professor an die damalige Hochschule für Welthandel berufen. Borodajkewycz machte in seinen Vorlesungen keinen Hehl aus seiner ungebrochenen nationalsozialistischen Gesinnung und erntete Beifall für seine antisemitischen Tiraden.

Im März 1965 verletzte der Rechtsextremist Gunther Kümel im Zuge der Proteste den Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger bei einer Demonstration so schwer, dass dieser starb. In einer typisch österreichischen Lösung wurde Borodajkewycz bei vollem Gehalt pensioniert.

Kreisky und die Nazis

Nach der Nationalratswahl 1970 formierte Bruno Kreisky eine SPÖ-Minderheitsregierung und ernannte mehrere ehemalige Nationalsozialisten zu Ministern – fast ein Drittel der Regierung bestand aus Personen mit NS-Vergangenheit. Dazu zählten unter anderem:

- Otto Rösch – ein SA-Mitglied und Lehrer an einer NSDAP-Eliteschule,

- Josef Moser und Erwin Frühbauer – beide ehemalige NSDAP-Mitglieder,

- Johann Freishler – ein Offizier der Wehrmacht,

- Johann Öllinger – ein SS-Sturmbannführer.

Trotz erheblicher Kritik, vor allem aus dem Ausland, verteidigte Kreisky auch Friedrich Peter von der FPÖ, der als Mitglied der Waffen-SS an der Ermordung von mindestens 17.000 Jüdinnen und Juden beteiligt gewesen war. Als Gegenleistung für die Unterstützung der SPÖ-Minderheitsregierung erhielt die FPÖ eine Wahlrechtsreform, die kleinen Parteien zugutekam.

Der Holocaust-Überlebende und „Nazi-Jäger“ Simon Wiesenthal warf SPÖ-Justizminister Christian Broda eine „kalte Amnestie“ vor. Staatsanwaltschaften ignorierten Verdachtsmomente und erhoben keine Anklagen gegen NS-Täter, ein Vorgehen, das durch den Justizminister gedeckt wurde.

Waldheim

Kurt Waldheim, der ehemalige UN-Generalsekretär, kandidierte 1986 mit Unterstützung der ÖVP für das Amt des Bundespräsidenten. Dabei leugnete er sowohl seine Mitgliedschaft in der SA als auch die umstrittenen Aktivitäten seiner Einheit auf dem Balkan.

Diese Informationen waren jedoch nicht neu: Bereits 1971, bei seiner ersten Kandidatur für das Präsidentenamt, hatte das FPÖ-nahe Salzburger Volksblatt Waldheims Zugehörigkeit zur SS-Reiterstandarte aufgedeckt und die ÖVP sogar aufgefordert, sich deshalb nicht von ihm zu distanzieren.

(Quelle: Christoph Kotanko. Verleumdungszeugnis, in: profil, 21. 4. 1986, Nr. 17, S. 22-24, hier S. 24)

Antisemitische Reaktionen

Waldheim reagierte auf die Vorwürfe zu seiner NS-Vergangenheit mit antisemitischen Aussagen. So erklärte er am 3. Mai 1986:

„Die internationale Presse ist von dem jüdischen Weltkongreß dominiert. Das ist wohl bekannt.“

Auch die ÖVP griff auf antisemitische Andeutungen zurück, indem sie behauptete, die „Ostküstenpresse“ oder „die Juden“ stünden hinter einer „Schmutzkübelkampagne“. Es wurde offen der Verdacht einer „jüdischen Weltverschwörung“ geäußert.

Die Kronen Zeitung ging sogar so weit, handelnde Personen des World Jewish Congress mit Kannibalen zu vergleichen, was stark an antisemitische Ritualmordlegenden erinnerte.

Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider

Diese antisemitischen Aussagen und Codes, wie etwa der Begriff „Ostküstenpresse“, spielten später eine bedeutende Rolle beim Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider.