Immer wieder flammt in sozialen Netzwerken und in öffentlichen Debatten die Frage auf: Können Spitzenverdiener:innen in Gewerkschaften oder in der Politik überhaupt die Interessen derjenigen vertreten, die deutlich weniger haben? Auf den ersten Blick scheint es naheliegend, hier ein „Die“ und „Wir“ zu konstruieren: dort die gut bezahlten Funktionär:innen, hier die „normalen“ Beschäftigten. Aber so einfach ist es nicht.

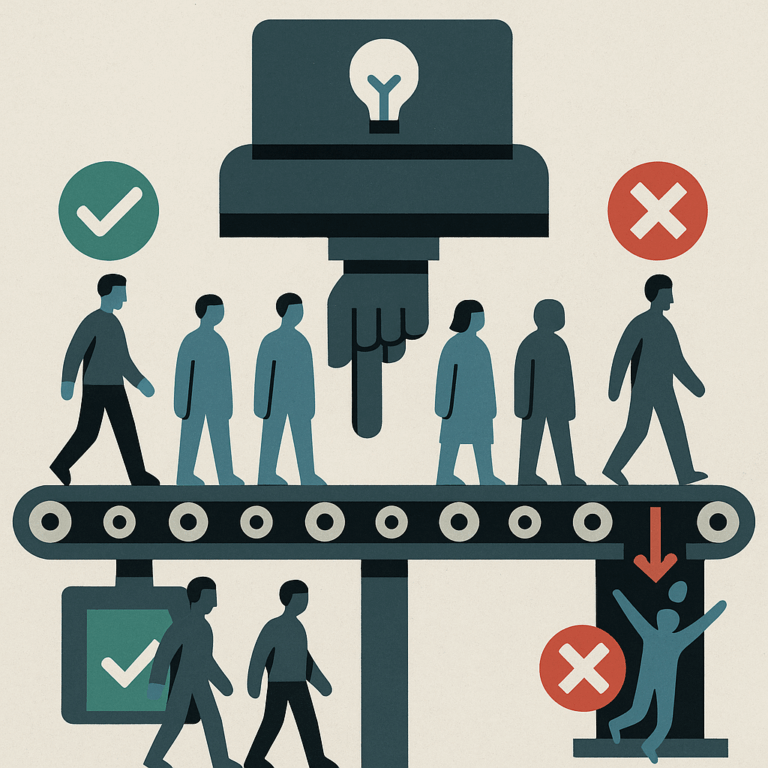

Vertreten heißt nicht betroffen sein müssen

Natürlich ist es wichtig, dass Betroffene selbst zu Wort kommen. Nur sie können am besten schildern, wo Probleme liegen und was verändert werden muss. Dennoch bedeutet gute Vertretung nicht, dass man alles selbst erlebt haben muss.

Ein Beispiel: Ich selbst wurde noch nie gekündigt. Trotzdem konnte ich in meiner Beratungszeit Menschen, die genau das erlebt haben, gut begleiten und vertreten. Es geht nicht um eigene Betroffenheit, sondern darum, zuzuhören, zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Würde man konsequent verlangen, dass nur Betroffene vertreten dürfen, dann müssten wir auch hungern, um Verteilungsungerechtigkeit anzuprangern. Wir müssten selbst flüchten, um einzusehen, dass Menschen überall ein Recht auf Sicherheit haben. So funktioniert solidarisches Handeln nicht.

Gibt es das „Die und Wir“ überhaupt?

Die Frage, ob es eine Grenze beim Einkommen gibt, ab der man „nicht mehr zur eigenen Klasse gehört“, wird emotional diskutiert. Aber die Klasse der Lohnabhängigen definiert sich nicht allein über die Höhe des Einkommens. Entscheidend ist die Tatsache, dass man seine Arbeitskraft verkaufen muss, um zu leben. Genau darin liegt die Abhängigkeit.

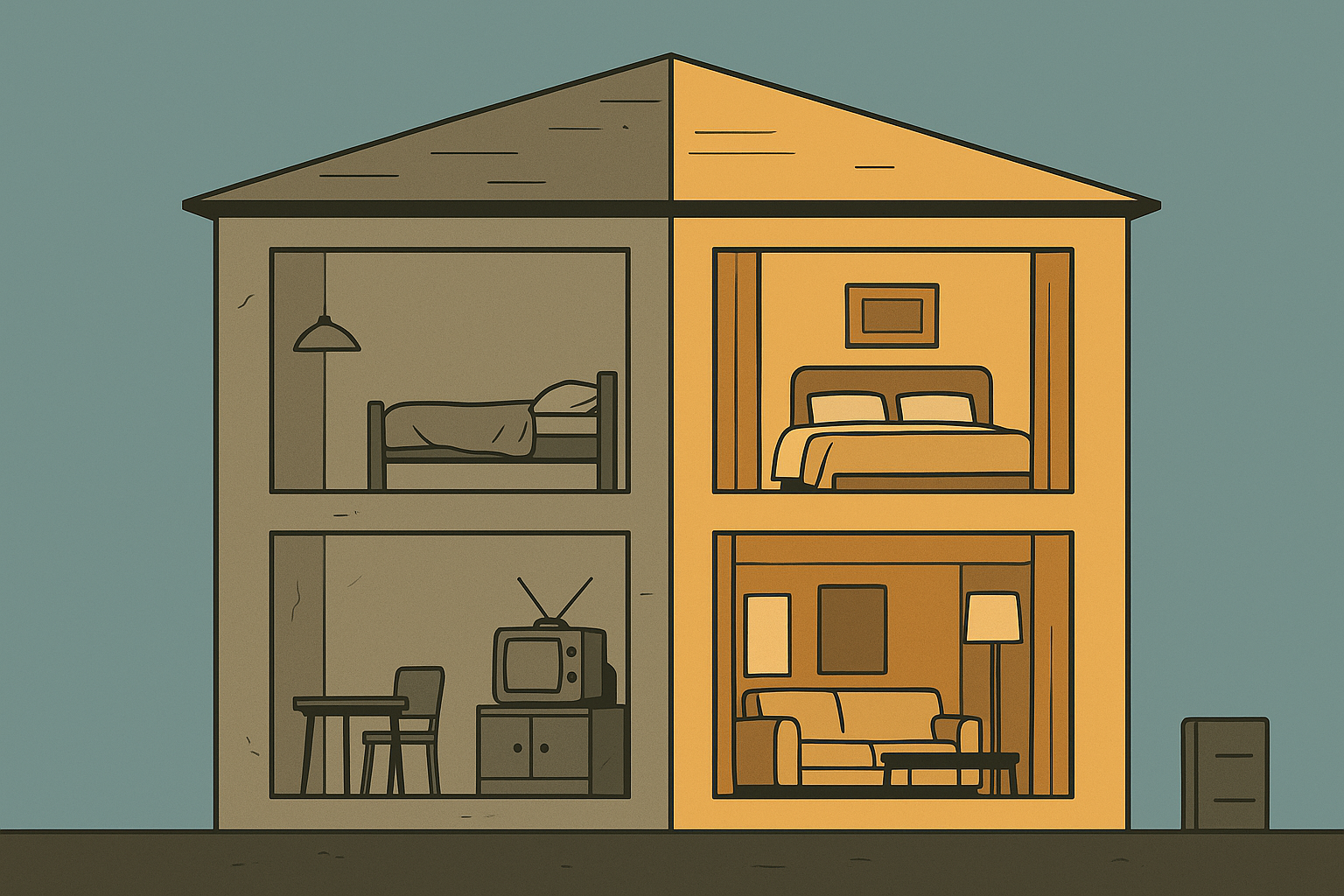

Ob jemand 2.000 €, 6.000 € oder 10.000 € verdient – alle sind gezwungen, ihre Arbeitszeit gegen Geld einzutauschen. Unterschiede gibt es natürlich bei den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben: Zugang zu Bildung, Wohnsituation, Absicherung. Diese Unterschiede sind real, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir uns gegenseitig spalten.

Wer profitiert wirklich?

Ja, die Gehälter von Gewerkschafter:innen und Politiker:innen – oft zwischen 6.000 € und 10.000 € – sind hoch. Aber im Vergleich zu Managergehältern, zu gigantischen Unternehmens- und Vermögensgewinnen oder zu den Milliarden, die in Stiftungen verschoben werden, sind sie gering.

Während wir uns darüber streiten, ob Gewerkschafter:innen zu viel verdienen, lachen sich die wirklich Reichen ins Fäustchen. Sie sehen zu, wie wir uns gegenseitig anpatzen – während sie in der Zwischenzeit Milliarden anhäufen.

Konklusio

Die Diskussion um gerechte Einkommen ist wichtig, aber sie darf nicht in eine pauschale „Die und Wir“-Spaltung abgleiten. Lohnabhängigkeit bedeutet Zwang und Abhängigkeit – ganz unabhängig von der konkreten Gehaltshöhe. Wer wirklich etwas gegen Ungleichheit und Kapitalismus tun will, sollte die großen Fragen stellen: Warum wächst die Kluft zwischen Arm und Reich weiter? Warum können Unternehmen und Vermögende ungehindert Milliarden verschieben, während wir um Löhne und Sozialleistungen streiten?

Wenn wir uns auf diese Themen konzentrieren, anstatt uns untereinander zu zerlegen, gewinnen wir alle. Die Stärke der Lohnabhängigen liegt in der Solidarität, nicht in der Spaltung.