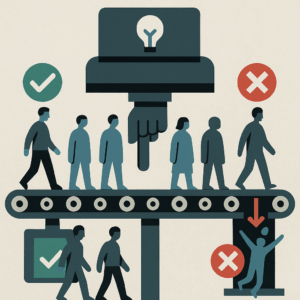

Wie rechte und rechtsextreme Gruppen ihre eigene Informationswelt schaffen und den öffentlichen Diskurs beeinflussen.

In den letzten Jahren zeigt sich ein zunehmend besorgniserregender Trend: Rechte und rechtsextreme Gruppen und ihre Anhänger:innen distanzieren sich immer stärker von den etablierten, journalistisch seriösen Medien und bauen eine Parallelwelt von Informationskanälen auf, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und ideologischen Überzeugungen zugeschnitten sind. Plattformen wie FPÖ TV in Österreich, AUF1 TV oder auch Social-Media-Plattformen wie Twitter – oft von extremen Stimmen dominiert – gewinnen für diese Gruppen stark an Bedeutung. Dies führt zu einer immer größeren Abschottung dieser Menschen und einer Entkoppelung, weg vom öffentlichen Diskurs.

Der Rückzug in die eigene Medienwelt

Dieser Rückzug in eigens geschaffene Medienräume dient vor allem dem Zweck, ein „Gegenprogramm“ zu den etablierten Medien anzubieten, die von diesen Gruppen als „Mainstream-Medien“ oder „Systemmedien“ diffamiert werden. Das Vertrauen in öffentlich-rechtliche und große private Medien ist bei den Anhänger:innen dieser rechtsextremen Netzwerke stark gesunken, da sie oft der Überzeugung sind, dass diese Medien einseitig berichten oder eine „linke“ Agenda verfolgen.

Anstelle dessen haben rechte Medienangebote eine Parallelstruktur geschaffen, in der ausschließlich aus ihrer Sicht „unabhängige“ und „wahrhaftige“ Informationen verbreitet werden. So bieten Sender wie FPÖ TV und AUF1 TV gezielt Inhalte, die sich an ein Publikum richten, das sich in seiner Skepsis gegenüber dem Mainstream bestätigt fühlen möchte. Politische Inhalte, die die Weltsicht dieser Gruppen untermauern – etwa durch das Verbreiten von Verschwörungstheorien, die Ablehnung von Migration und des Klimawandels oder die Diffamierung des politischen Establishments –, stehen hier im Fokus.

Die Rolle sozialer Netzwerke

Social-Media-Plattformen wie Twitter (bzw. X) spielen in diesem Kontext eine zentrale Rolle. Sie bieten Rechten und Rechtsextremen nicht nur eine Plattform für die Verbreitung ihrer Inhalte, sondern auch ein Medium, um sich international zu vernetzen. Hashtags, Schlagworte und verlinkte Inhalte schaffen eine eigene „Filterblase“, die das Weltbild der Nutzer:innen festigt und einen kritischen Dialog mit der übrigen Gesellschaft zunehmend unmöglich macht.

Dieser Trend hat Folgen: Die Menschen, die sich in diesen rechten Medienwelten bewegen, sind durch algorithmische Filter und die selektive Auswahl von Nachrichten und Informationen immer stärker isoliert. Für die etablierten Medienhäuser und andere Stimmen im öffentlichen Diskurs sind diese Menschen oft kaum noch erreichbar. Die Informationsblasen, die durch selektive Mediennutzung entstehen, verstärken das Gefühl von Abkopplung und schüren ein tiefes Misstrauen gegenüber der Gesamtgesellschaft.

Die Reaktion der seriösen Medien – ein Balanceakt

Angesichts dieses Trends sehen sich seriöse Medien in einem Dilemma. Die Themen, die von rechten und rechtsextremen Medien propagiert werden, erreichen zunehmend gesellschaftliche Brisanz und spalten die Bevölkerung. Themen wie Migration, Corona-Maßnahmen und Klimapolitik werden von rechten Gruppen gezielt skandalisiert und polarisiert, und dies bleibt nicht ohne Einfluss auf die Berichterstattung auch seriöser Medien.

Viele Journalist:innen und Medienhäuser sehen sich daher gezwungen, auf diese Themen einzugehen, da sie ein großes Potenzial zur gesellschaftlichen Mobilisierung haben. Indem die etablierten Medien jedoch Inhalte, die ursprünglich in rechten Medienkontexten aufkommen, übernehmen oder zumindest aufgreifen, tragen sie – gewollt oder ungewollt – zur Legitimierung dieser Themen bei. Rechte Narrative erhalten dadurch indirekt eine Plattform im öffentlichen Diskurs. Das mag zunächst nur ein Versuch sein, sich mit den gesellschaftlich diskutierten Fragen auseinanderzusetzen, hat aber auch den Effekt, dass diese Diskussionen in die politische Mitte getragen werden.

Der Einfluss auf die Meinungsbildung und die Gefahr der Extremisierung

Diese Dynamik birgt jedoch Gefahren: Durch die verstärkte mediale Auseinandersetzung mit rechten Themen, ohne diese immer kritisch einzuordnen, werden extremistische Positionen normalisiert und gelangen in die politische Mitte. Rechtes Gedankengut, das ursprünglich nur in den Nischenmedien kursierte, erreicht dadurch eine breitere Öffentlichkeit und wird gesellschaftsfähig. Dies verstärkt die Legitimität dieser Perspektiven und ermöglicht es, extremistische Positionen salonfähig zu machen, ohne dass dies als extreme Ideologie wahrgenommen wird.

Darüber hinaus entsteht eine Art „Feedback-Schleife“: Wenn seriöse Medien rechte Themen aufgreifen, fühlen sich die rechte Szene und ihre Unterstützer:innen in ihrer Position bestätigt. Für sie ist das eine Art „Beweis“ dafür, dass „die Wahrheit“ ans Licht kommt und dass ihre Standpunkte doch berechtigt sind. Dies treibt die Isolation und Radikalisierung weiter voran, da die Anhänger:innen rechter Medien sich in ihren Verschwörungstheorien und dem Misstrauen gegenüber dem Rest der Gesellschaft bestätigt sehen.

Ein Teufelskreis und die Herausforderung der Mediengesellschaft

Das Abkoppeln rechter und rechtsextremer Gruppen vom allgemeinen medialen Diskurs ist also eine komplexe Herausforderung. Seriöse Medien stehen vor dem Problem, dass sie den gesellschaftlichen Diskurs nicht vollständig ignorieren können, aber gleichzeitig auch keine Plattform für extremistische Inhalte bieten wollen. Die Gefahr, dass rechte Themen dadurch immer mehr an Einfluss gewinnen, ist auch eine große Herausforderung für die Demokratie und die Integrität des öffentlichen Diskurses.

Der Rückzug in die eigene Medienwelt führt zu einer zunehmenden Fragmentierung der Gesellschaft, und je mehr Menschen sich in extremistische Parallelwelten zurückziehen, desto schwieriger wird es, wieder einen gemeinsamen gesellschaftlichen Nenner zu finden. Für die Medienlandschaft bedeutet dies, dass sie sich fragen muss, wie sie mit dieser Dynamik umgehen will, ohne sich von Extremist:innen und ihrer Agenda instrumentalisieren zu lassen. Der Schutz des demokratischen Diskurses und der Faktenbasiertheit der Berichterstattung wird hier zur zentralen Herausforderung.

Es bleibt die Frage, wie Medien darauf reagieren können, um dem Einfluss extremistischer Ideologien entgegenzuwirken, ohne in ihre Agenda hineingezogen zu werden.